Hollywood est parfois perçu comme une immense machine de propagande au service de l’idéologie libérale et progressiste. Et il est vrai que, assez souvent, les œuvres cinématographiques qui en ressortent ne manquent pas de faire la promotion d’un certains nombre de valeurs propres à l’ère du temps : hédonisme, individualisme, consumérisme…

Se limiter à cette approche cependant serait oublier qu’il existe un cinéma plus anticonformiste, qui rompt avec cette vocation propagandiste des studios californiens et prend les pseudo-valeurs sus-décrites à contrepied en présentant la tradition sous un jour favorable.

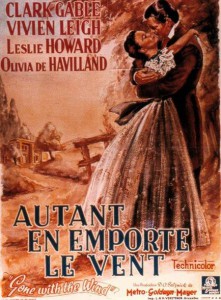

C’est le cas tout d’abord de « Autant en emporte le vent » (Gone with the Wind), réalisé en 1939. Véritable chef-d’œuvre du cinéma américain, inspiré du roman éponyme de Margaret Mitchell, considéré par l’American Film Institute comme le quatrième meilleur film américain de l’histoire du cinéma, il est considéré comme le plus gros succès de l’histoire du cinéma avec plus d’un milliard deux cent cinquante millions de dollars de recettes.

C’est le cas tout d’abord de « Autant en emporte le vent » (Gone with the Wind), réalisé en 1939. Véritable chef-d’œuvre du cinéma américain, inspiré du roman éponyme de Margaret Mitchell, considéré par l’American Film Institute comme le quatrième meilleur film américain de l’histoire du cinéma, il est considéré comme le plus gros succès de l’histoire du cinéma avec plus d’un milliard deux cent cinquante millions de dollars de recettes.

L’action se déroule en Georgie, commence avant la guerre de sécession et se termine quelques temps après la fin de celle-ci. Elle raconte l’histoire de Scarlett O’Hara, une jeune fille issue de la haute société du Sud et de ses vicissitudes amoureuses.

Ce qui intéressera le réactionnaire dans ce film sera le regard porté sur la guerre de sécession ouvertement favorable au camp sudiste. Dans ce film, les élites du Sud qui réclament la guerre sont présentées comme portées par un noble sentiment de liberté et d’amour de leur identité et de leur indépendance (d’ailleurs, les élites sudistes iront se battre elles-mêmes sur le front) quand les nordistes sont dévoilés sous un jour extrêmement peu flatteur : les « blue-coats » y ressemblant davantage à des pillards et des bandits en uniforme qu’à une armée. Et, quand la guerre sera finie, le Nord y enverra ses profiteurs : ses « carpetbaggers », cosmopolites et cupides.

Dieudonné avait vu dans ce film une apologie de l’esclavage. En vérité, rien n’est plus faux et plusieurs scènes du film montrent bien que cet enjeu était largement secondaire et tenait davantage du prétexte pour le Nord qui, au demeurant, usa de l’abolition pour asservir plus encore le Sud.

Plus intéressant encore : le film montre bien que l’abolition de l’esclavage ne fit pas disparaître l’exploitation, mais que celle-ci prit une tournure plus insidieuse et, peut-être, plus inhumaine avec les pratiques importées du Nord.

Mais au-delà de la question de l’esclavage, qui encore une fois est reléguée au second plan et n’est absolument pas cautionnée par l’esprit général du film, ce sont les idées d’identité, de tradition, de liberté et de communauté qui prévalent dans ce film et qui sont indissociablement liées. « Vous pourrez raconter à vos enfants comment vous avez vu disparaître le Sud » contient une tirade de Rhett Buttler à l’adresse de Scarlett. Le Sud ne disparaît pas géographiquement, sa population n’est pas exterminée mais c’est son âme qui est anéantie : son organisation sociale détruite, ses grandes familles réduites à l’état de misère, sa fierté écrasée, son sort livré entre les mains de la vulgarité capitaliste du Nord. L’on comprend alors à quel point un peuple que l’on prive de son identité se voit priver également de sa liberté.

Un film qui commence à dater mais qui n’a pourtant pas pris une seule ride quant au message qu’il porte.

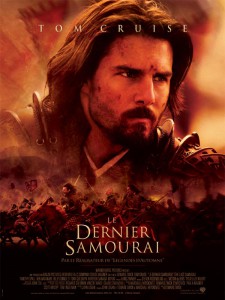

Un autre film mérite notre attention : « le Dernier Samouraï », film américain réalisé par Edward Zwick, sorti en 2003 et qui s’inspire de l’histoire vraie de Jules Brunet, un officier français qui démissionna de l’armée française par fidélité envers le dernier shogun Tokugawa Yoshinobu qui avait précédemment passé un traité d’amitié avec Napoléon III.

Un autre film mérite notre attention : « le Dernier Samouraï », film américain réalisé par Edward Zwick, sorti en 2003 et qui s’inspire de l’histoire vraie de Jules Brunet, un officier français qui démissionna de l’armée française par fidélité envers le dernier shogun Tokugawa Yoshinobu qui avait précédemment passé un traité d’amitié avec Napoléon III.

L’intrigue se déroule autour du personnage de Nathan Algren, un vétéran des guerres indiennes, hanté par le souvenir des atrocités qu’il dû commettre lorsqu’il portait l’uniforme. Il est engagé par M. Omura, le chef du gouvernement de l’Empereur du Japon, l’empereur Meiji, afin de former l’armée de ce dernier pour mater les rebelles qui sévissent dans le Pays du Soleil Levant. Il sera cependant fait prisonnier par un samouraï rebelle, le seigneur Katsumoto, ancien précepteur de l’empereur. Durant son séjour forcé parmi les samouraïs, il découvrira une société vivant d’honneur et de traditions, éloignée de la vulgarité et de la brutalité du modernisme, qui finira par le séduire au point qu’il s’alliera à son ancien ennemi contre Omura.

La conclusion du film est édifiante et résonne comme un enseignement que tous les réactionnaires français ont professé : l’empereur Meiji, pleurant la mort de son professeur, déclare « nous ne devons pas oublier qui nous sommes ni d’où nous venons. » Une phrase qui à elle seule résume le sens de notre combat : il ne s’agit pas de nier les évolutions qu’implique l’Histoire humaine, mais cela ne saurait pas se faire au prix de notre identité.

Une formule ô combien subversive en ces temps matérialistes, consuméristes et révolutionnaires, où Louis XIV et Napoléon furent bannis de nos manuels d’Histoire.

![]() Enfin, un dernier film que l’on peut retenir, et que nous avions déjà traité, est « Avatar » de James Cameron. Ce film de Science fiction relate l’occupation d’une planète, Pandora, par les mercenaires d’une compagnie terrienne qui en extrait un minerai : l’Unobtainium.

Enfin, un dernier film que l’on peut retenir, et que nous avions déjà traité, est « Avatar » de James Cameron. Ce film de Science fiction relate l’occupation d’une planète, Pandora, par les mercenaires d’une compagnie terrienne qui en extrait un minerai : l’Unobtainium.

Mais la planète est déjà occupée par un peuple indigène à la technologie primitive : les Na’vis qui vouent un culte à la nature. Là encore, l’opposition entre tradition et modernité y est frontale. Deux sociétés s’affrontent : la société matérialité, mercantile, démocratique et libérale de la Terre contre la société des Na’vis, monarchique, traditionnaliste et religieuse.

Il est certain que James Cameron n’ait pas perçu la nature particulièrement réactionnaire de son propre film. Pourtant, ce dernier a suscité des critiques féroces de la part de la presse progressiste qui avait bien perçu que le combat des Na’vis était celui d’un peuple qui se battait pour conserver sa souveraineté sur sa terre, pour défendre ses traditions et son identité contre les Terriens matérialistes pour qui le royaume des Na’vis a pour immense défaut de se trouver au dessus « d’un gros tas d’oseille ».L’immense succès de ces trois films ne peut pas nous laisser indifférent. Il dénote sans doute, dans l’inconscient de nombre de nos contemporains, un dégoût de plus en plus croissant pour la « civilisation » moderne et matérialiste. Le culte du Dieu progrès s’est consumé dans les fours d’Auswitch et dans le brasier atomique d’Hiroshima.

Mais au-delà de la question du succès de ses films, leur existence même nous interpelle sur la nature de notre combat : si Charles Maurras disait « politique d’abord, » l’analyse critique de ces quarante dernières années nous inciterait plutôt à dire « métapolitique d’abord. » L’on voit bien combien le terrain culturel permet de faire passer des idées réactionnaires qu’un Maurras ou qu’un Bernanos n’auraient pas reniées bien plus facilement que par le seul combat politique.

Alors, à quand une superproduction sur les Jacobites ou les Chouans ? Il y a tout un travail de reconquête du terrain culturel à opérer. Une certaine droite, notamment identitaire, a déjà commencé à le faire. Les royalistes n’ont pas à rester sur le banc de touche.

Stéphane Piolenc